【摘 要】當(dāng)今國內(nèi)工程博士生人才培養(yǎng)面臨諸多問題。借助美國IGERT博士生培養(yǎng)項(xiàng)目從規(guī)劃、實(shí)施、評價(jià)3個(gè)階段深入分析項(xiàng)目的實(shí)施背景、實(shí)踐過程及項(xiàng)目如何實(shí)現(xiàn)迭代以適應(yīng)動態(tài)環(huán)境的過程。其中項(xiàng)目規(guī)劃上,IGERT項(xiàng)目通過與美國自然科學(xué)基金會高度一致的主旨獲得支持和撥款;項(xiàng)目實(shí)施上,前中后不同階段設(shè)置了完整的審查、評估和遴選機(jī)制,推出針對博士生的五邊形培養(yǎng)模式;項(xiàng)目評價(jià)上,主要通過“智力價(jià)值”和“具有社會價(jià)值的廣泛影響力”兩項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行績效考核。在此基礎(chǔ)上,從4個(gè)方面給出IGERT項(xiàng)目對我國啟示。

關(guān)鍵詞:美國IGERT項(xiàng)目;人才培養(yǎng);工程博士

2023年8月《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)青年科技人才培養(yǎng)和使用的若干措施》強(qiáng)調(diào)要激勵(lì)引導(dǎo)青年科技人才、全方位培養(yǎng)和用好青年科技人才[1],未來科技發(fā)展的隊(duì)伍中工程博士占據(jù)重要位置。科技人才培養(yǎng)的項(xiàng)目在實(shí)施過程中應(yīng)如何進(jìn)行布局,項(xiàng)目按照什么標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分配,各部門之間如何協(xié)調(diào)溝通,對項(xiàng)目實(shí)施應(yīng)采取怎樣的績效考核進(jìn)行評價(jià),考察工程博士生培養(yǎng)的維度等問題應(yīng)該深入分析研究。

20世紀(jì)50年代以來美國自然基金委員會(NSF)便針對個(gè)體(Individual)設(shè)立了一系列項(xiàng)目資助,其中以1998—2015年設(shè)立的IGERT項(xiàng)目(Integrative Graduate Education and Research Traineeship Program)為典例。該項(xiàng)目是NSF針對工程博士生進(jìn)行跨學(xué)科研究所開展的投資項(xiàng)目。本文通過對美國IGERT項(xiàng)目的實(shí)踐進(jìn)行解讀,以期為我國工程博士的培養(yǎng)提供參考。

01

美國IGERT項(xiàng)目的實(shí)施

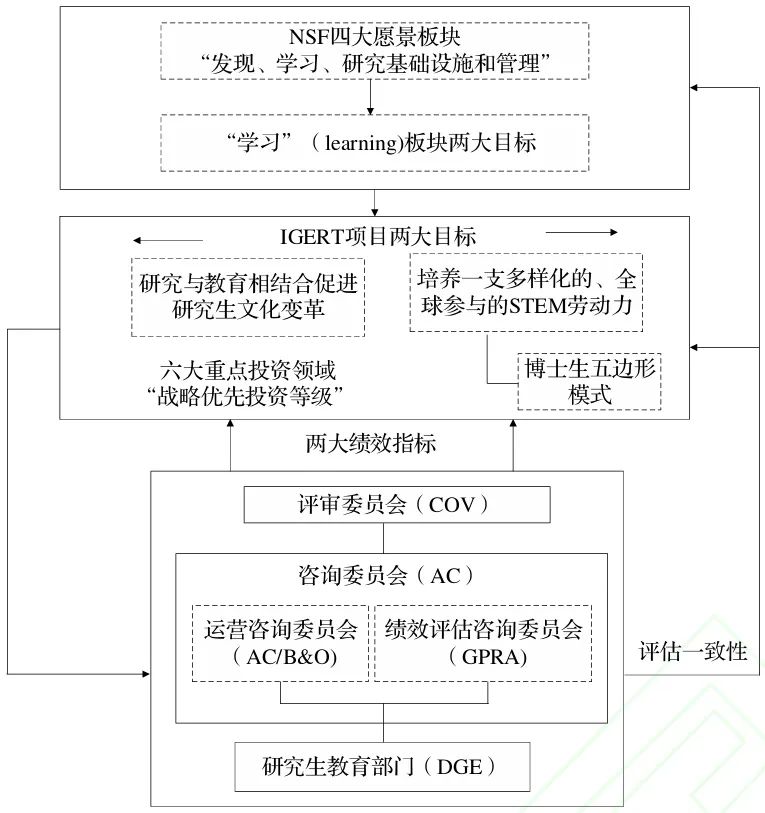

美國IGERT項(xiàng)目的運(yùn)行實(shí)施如圖1所示。

圖1 美國IGERT項(xiàng)目運(yùn)行圖

1.1 項(xiàng)目審查、評估和遴選機(jī)制

在項(xiàng)目執(zhí)行的過程中,包括制定項(xiàng)目預(yù)算計(jì)劃、具體的實(shí)踐措施和總指導(dǎo)方針。在資金來源渠道上,IGERT 項(xiàng)目通過與 NSF 高度一致的主旨,獲得來自 NSF 所有理事會和部分辦公室的支持與撥款。基于跨學(xué)科的研究主題,所有項(xiàng)目可跨越所有的辦公室部門。在進(jìn)行項(xiàng)目投資的審查及評估過程中,IGERT的獎(jiǎng)助類型均為持續(xù)性獎(jiǎng)金,NSF將根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量和資金可用性,為每個(gè)IGERT項(xiàng)目投入330萬至350萬美元,投入周期最長可達(dá)5年。

IGERT項(xiàng)目在遴選時(shí),遵循NSF采用的“發(fā)現(xiàn)、學(xué)習(xí)、研究基礎(chǔ)設(shè)施和管理”中“學(xué)習(xí)”(Learning)目標(biāo)下的子項(xiàng)目,其核心是實(shí)現(xiàn)“學(xué)習(xí)”板塊的兩個(gè)子目標(biāo),將研究與教育相結(jié)合從而推進(jìn)研究生文化變革,培養(yǎng)一支多樣化的、全球參與的STEM勞動力(STEM是 Science、Technology、Engineer、Mathematics的縮寫,即科學(xué)、技術(shù)、工程和數(shù)學(xué)的整合性教育。1986年,美國國家科學(xué)委員會(NSB)公布了名為《本科的科學(xué)、數(shù)學(xué)和工程教育》的報(bào)告,也被稱作《尼爾報(bào)告》,標(biāo)志著STEM教育的起始)。為保證遴選的項(xiàng)目主旨與NSF保持高度一致,NSF建立了明確的“戰(zhàn)略優(yōu)先投資等級”(WellDefined Priorities)以有效分配資金和內(nèi)部資源,依據(jù)對科學(xué)和工程界產(chǎn)生貢獻(xiàn)的優(yōu)先順序,保證美國國家資源的優(yōu)化配置。

具體的申請流程為:由牽頭學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)提交意向申請書和預(yù)算信息;NSF將申請書分配至各部門,由各部門組織3~10人的專家審查小組;專家審查小組根據(jù)績效指標(biāo)和項(xiàng)目審核標(biāo)準(zhǔn),于6個(gè)月內(nèi)完成審查程序,通過郵件或中標(biāo)書告知結(jié)果并進(jìn)行撥款。

1.2 項(xiàng)目評價(jià)體系

1.2.1 績效指標(biāo)

評審機(jī)構(gòu)需設(shè)立更為公平的指標(biāo)以量化科研人員的跨學(xué)科貢獻(xiàn),并建立跨學(xué)科教師合作的激勵(lì)機(jī)制。為此IGERT項(xiàng)目提出兩個(gè)重要的績效指標(biāo):智力價(jià)值(Intellectual Merit)和具有社會價(jià)值的廣泛影響力(Broader Impacts)。智力價(jià)值指從項(xiàng)目中生長知識的潛力,即每份項(xiàng)目都必須澄明其在自身領(lǐng)域或跨領(lǐng)域中促進(jìn)知識和理解的潛力、活動的原創(chuàng)性和創(chuàng)造性、團(tuán)隊(duì)中研究人員的硬性資格條件、組織力等;具有社會價(jià)值的廣泛影響力指項(xiàng)目本身能助推實(shí)現(xiàn)社會期望的潛力,以其能為社會所做貢獻(xiàn)的廣泛程度與影響力為標(biāo)準(zhǔn),該影響力通過項(xiàng)目本身、與項(xiàng)目相關(guān)的互動活動等來實(shí)現(xiàn),包括教與學(xué)、研究與教育的結(jié)合,以及能否為少數(shù)群體(婦女、少數(shù)民族、黑人等)提供多樣化的參與機(jī)會[2]。

1.2.2 評價(jià)流程

Owen 認(rèn)為[3],戰(zhàn)略評價(jià)過程并非一蹴而就。雖因階段不同處于動態(tài)變化的過程,且評價(jià)主體的不同會讓指標(biāo)權(quán)重各有側(cè)重,但其績效評價(jià)指標(biāo)均取決于考察預(yù)期成果與實(shí)踐成果是否一致,通過部門間的內(nèi)在糾錯(cuò)措施以保證行動與計(jì)劃的一致性。NSF 最終希望通過 IGERT 項(xiàng)目的實(shí)施引起研究生教育領(lǐng)域的文化變革,因此這兩個(gè)指標(biāo)的評估均不是孤立進(jìn)行,而是在多個(gè)項(xiàng)目間的不同層次對比中實(shí)行。每個(gè)IGERT項(xiàng)目中的組織計(jì)劃、評價(jià)機(jī)制、團(tuán)隊(duì)人員架構(gòu)、平臺資源等因素也納入標(biāo)準(zhǔn)評估考慮范圍。

在績效評估主體上,設(shè)置評審委員會(Committees of Visitors,COV)和咨詢委員會(Advisory Committees,AC)優(yōu)先挑選有價(jià)值的項(xiàng)目。COV由代表學(xué)術(shù)界、工業(yè)界、政府和公共部門外部專家人員組成,負(fù)責(zé)項(xiàng)目的審查與提案。AC 由各局、辦公室和一些基金會范圍內(nèi)的外部專家人員組成,負(fù)責(zé)審查評審委員會提交的相關(guān)報(bào)告并發(fā)現(xiàn)潛在問題,既為項(xiàng)目最終實(shí)現(xiàn)NSF戰(zhàn)略目標(biāo)提供建議,也為項(xiàng)目的實(shí)踐和業(yè)務(wù)運(yùn)營提供創(chuàng)新方法,從而保證各局和辦事處保持與NSF高度一致的主旨。AC下設(shè)由科學(xué)、工程和教育領(lǐng)域的專家組成的績效評估咨詢委員會(GPRA)和研究教育管理與企業(yè)界的運(yùn)營咨詢委員會(AC/B&O),主要任務(wù)是為業(yè)務(wù)實(shí)踐與項(xiàng)目落地提供建議,在內(nèi)部運(yùn)作和管理方面提供卓越的創(chuàng)新方法。

在項(xiàng)目開始之后研究生教育部門(DGE)會進(jìn)行持續(xù)性評估以確保IGERT 項(xiàng)目達(dá)標(biāo)。NSF出臺的《2011—2016的戰(zhàn)略報(bào)告》保證了所有項(xiàng)目提案的申請細(xì)則;2013年發(fā)布了《教育研究與發(fā)展指引指南》(Common Guidelines for Education Research and Development),詳細(xì)描述了不同類型的IGERT項(xiàng)目申請指南,便于研究人員進(jìn)行參考。

1.3 IGERT 博士生培養(yǎng)模式:五邊形模式

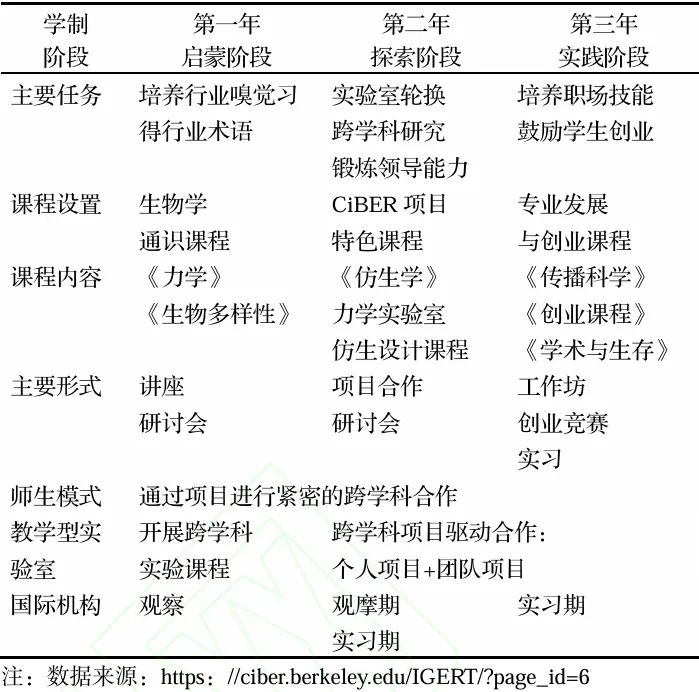

Bryson[4]指出戰(zhàn)略計(jì)劃運(yùn)行過程中策略制定需全面考慮各因素,溝通協(xié)調(diào)利益主體。Moore 等[5]認(rèn)為,為社會創(chuàng)造公共價(jià)值是檢驗(yàn)政府管理項(xiàng)目的核心標(biāo)準(zhǔn),而其培養(yǎng)對象是否符合公眾期待是檢驗(yàn)項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵。IGERT項(xiàng)目由始至終是為博士生而設(shè)立的項(xiàng)目,在具體實(shí)現(xiàn)的舉措上提出針對博士生培養(yǎng)的五邊形模式,其具體維度為:圍繞同一個(gè)跨學(xué)科主題組織人員,同時(shí)以該主題為實(shí)習(xí)活動基礎(chǔ),將跨學(xué)科研究和創(chuàng)新的研究生教育與培訓(xùn)機(jī)制結(jié)合起來,創(chuàng)造教育特色,促進(jìn)各學(xué)科學(xué)生和教師間的強(qiáng)烈互動;創(chuàng)設(shè)跨學(xué)科環(huán)境以便學(xué)生習(xí)得工作技能及深入探索該領(lǐng)域的物理空間環(huán)境;為加強(qiáng)博士生對社會多功能性的適應(yīng)性,拓寬擇業(yè)范圍,IGERT 關(guān)注博士生個(gè)人專業(yè)技能的發(fā)展(如溝通、團(tuán)隊(duì)合作、指導(dǎo)、領(lǐng)導(dǎo)力)及職業(yè)發(fā)展機(jī)會,學(xué)生通過在如工業(yè)、國家實(shí)驗(yàn)室、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)、非美國機(jī)構(gòu)等環(huán)境中實(shí)習(xí)來獲得與學(xué)術(shù)和非學(xué)術(shù)職業(yè)相關(guān)的經(jīng)驗(yàn);通過國內(nèi)外機(jī)構(gòu)間的交叉合作項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察,幫助學(xué)生打開國際視野;博士生涯的專業(yè)與經(jīng)驗(yàn)?zāi)芘c社會中科學(xué)、技術(shù)、商業(yè)、社會、倫理和政策問題相匹配,以應(yīng)對未來的挑戰(zhàn)。以美國伯克利跨學(xué)科生物學(xué)教育與研究中心項(xiàng)目(CiBER)為例,其博士生培養(yǎng)模式如表1所示。

表1 美國伯克利跨學(xué)科生物學(xué)教育與研究中心項(xiàng)(CiBER)

此外,為打破單一學(xué)科范式帶來的局限,具體實(shí)操中常以超越傳統(tǒng)學(xué)科界限的方式尋求團(tuán)隊(duì)合作,為博士生提供創(chuàng)新性環(huán)境,為其成為未來科學(xué)和工程領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)者奠基。如特拉華生物技術(shù)研究所作,為博士生提供創(chuàng)新性環(huán)境,為其成為未來科學(xué)和工程領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)者奠基。如特拉華生物技術(shù)研究所Kelvin Lee啟動的生物信息學(xué)和系統(tǒng)生物學(xué)博士項(xiàng)目,其提出的“創(chuàng)新輪崗”方式實(shí)現(xiàn)了博士生在實(shí)驗(yàn)室的輪崗,通過行業(yè)內(nèi)外的教師輪崗,培養(yǎng)師生在多領(lǐng)域的跨學(xué)科合作能力。德萊塞爾大學(xué)在納米科學(xué)與工程項(xiàng)目中提出來的“兩校一體”培養(yǎng)模式[6]。康星大學(xué)麥迪遜分校采用的共享課程模式,通過學(xué)生與其他學(xué)科的人之間互動以獲得學(xué)科以外的不同方法,并在保持足夠深度的同時(shí)增加知識的廣度[7]。《教育與科學(xué)(美國競爭)法案》(Education and Science America COMPETES Act)在其法律層面中明確肯定了 IGERT 計(jì)劃對擴(kuò)大研究生數(shù)量與在跨學(xué)科合作研究和教育創(chuàng)新中所做的貢獻(xiàn)。NSF 曾于2010年發(fā)布一份報(bào)告,報(bào)告指出在過去14年間科學(xué)與工程專業(yè)的研究生入學(xué)人數(shù)大幅增長,在美國約有632700 名研究生就讀于科學(xué)、工程和健康專業(yè),比2000年增加了30%。其中以生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè)為翹楚,其研究生入學(xué)人數(shù)約為3200名,至2010年學(xué)生人數(shù)增至8500名,10年間實(shí)現(xiàn)了165%的增幅[8]。在兩份跨越10年的針對IGERT博士畢業(yè)生的跟蹤研究報(bào)告中,均認(rèn)為IGERT博士生比非IGERT博士生具有更強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)溝通和跨學(xué)科協(xié)作能力、更高的創(chuàng)新意識和就業(yè)率。

在獎(jiǎng)助制度上,IGERT項(xiàng)目為每位全職博士生提供每年不低于 3 萬美元的津貼,資助時(shí)長不低于兩年。另外,要求博士生必須為美國公民且注冊在科學(xué)和工程領(lǐng)域中的任一項(xiàng)目,同時(shí)額外提供包括學(xué)費(fèi)、健康保險(xiǎn)和 10500 美元的教育費(fèi)用津貼。有數(shù)據(jù)表明96%的IGERT博士畢業(yè)生認(rèn)為項(xiàng)目所提供的實(shí)習(xí)津貼是他們能順利完成博士學(xué)位的最重要因素。為了鼓勵(lì)博士生進(jìn)行自主創(chuàng)新,IGERT設(shè)置一筆數(shù)額高達(dá)20萬美元的競爭性創(chuàng)新激勵(lì)基金,主要用于為跨學(xué)科研究生團(tuán)隊(duì)提供獎(jiǎng)勵(lì)和機(jī)會,獎(jiǎng)勵(lì)博士生的跨學(xué)科綜合研究和創(chuàng)新活動,如軟件或硬件的成本支出、出差旅費(fèi)和臨時(shí)專利申請費(fèi)等。

02

美國IGERT項(xiàng)目的更新迭代:NRT實(shí)習(xí)生計(jì)劃

自1998 年IGERT項(xiàng)目啟動以來,對眾多博 生、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)和從業(yè)科研人員的研究領(lǐng)域產(chǎn)生了重大影響。如2008年NSF舉辦了研討會,會議上充分肯定了IGERT項(xiàng)目開展10年來對研究生教育、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)與教師等主體產(chǎn)生了正向影響,而后《2014—2018年美國NSF戰(zhàn)略報(bào)告》肯定了IGERT的跨學(xué)科工程項(xiàng)目對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的反哺作用,且為社會創(chuàng)造公共價(jià)值[9]。在對漢坦病毒進(jìn)行長期的案例研究中,Deana等[10]學(xué)者認(rèn)為不同部門間的跨學(xué)科合作會革新舊觀念,引發(fā)博士生的變革性學(xué)習(xí)。

為進(jìn)一步轉(zhuǎn)變教育和就業(yè)途徑,2015年10月美國IGERT 項(xiàng)目正式停止招標(biāo)。在IGERT項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,NSF提出涵蓋數(shù)據(jù)革命、量子革命、新興人類技術(shù)的“十大創(chuàng)新領(lǐng)域研究項(xiàng)目”(NSF’s 10 Big Ideas),并部署新一輪戰(zhàn)略規(guī)劃,相繼發(fā)布《NSF多元人才計(jì)劃》(NSF INCLUDES:Special Report)、《NSF多元人才計(jì)劃資助制度》(NSF INCLUDES Planning Grants)和《NSF 2026年行動計(jì)劃》等一系列戰(zhàn)略實(shí)施文件,推出最新的NRT實(shí)習(xí)研究生計(jì)劃(NSF Research Traineeship Program)。NRT保留了IGERT項(xiàng)目中的長期資助計(jì)劃及目標(biāo)主旨,鼓勵(lì)開發(fā)和實(shí)施具有創(chuàng)新性、變革性的研究生教育培訓(xùn)模式,通過科研團(tuán)體的多元性和包容性來提高科研活力。此外,NRT擴(kuò)大參與資助群體的多元性,探索碩士生與博士生共同從事一系列工程類職業(yè)所需的技能、知識和能力的方法,采用大膽創(chuàng)新的方式來構(gòu)建學(xué)者之間的穩(wěn)定社群,既培養(yǎng)工程勞動力,又持續(xù)催生研究生培訓(xùn)模式變革。

03

美國IGERT項(xiàng)目對我國的啟示

(1)提供了博士生資助項(xiàng)目的系統(tǒng)、宏觀、可參考的框架。為激發(fā)各利益體積極性,意味著要征集真實(shí)且具有共同目標(biāo)的科研項(xiàng)目,出于對共同目標(biāo)的追求,同時(shí)宏觀上政策保障與資源供給夯實(shí)多方協(xié)同育人的制度基礎(chǔ)。相比以情境為基礎(chǔ)的項(xiàng)目模式,IGERT項(xiàng)目涉及后續(xù)經(jīng)濟(jì)的資助,這種財(cái)政推動力使涉及個(gè)體、團(tuán)體、社會公眾的跨學(xué)科研究的技術(shù)問題得到加快解決,整合各方優(yōu)勢資源以謀求團(tuán)隊(duì)成員的共同發(fā)展[11]。對我國來說,應(yīng)在項(xiàng)目前期各方利益體共同參與選題,精準(zhǔn)匹配需求,定制人才培養(yǎng)方案,構(gòu)筑工程科技人才實(shí)踐基地、實(shí)驗(yàn)室等平臺,建設(shè)多主體共同參與工程教育的生態(tài)圈。一個(gè)或多個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施過程需要時(shí)刻與國家所在背景和宗旨保持一致,落實(shí)到各評價(jià)部門的時(shí)候,各部門之間的內(nèi)部糾錯(cuò)和審核機(jī)制對于把控項(xiàng)目的實(shí)施起重要作用。另外,對項(xiàng)目進(jìn)行篩選和成果認(rèn)定,需要體現(xiàn)評價(jià)機(jī)制的合理性,又表明其成果是否符合現(xiàn)實(shí)生活中社會大眾的期望。成果論的科研體制下,容易缺失科研與市場需求面的對接,為避免科研成果束之高閣,缺乏社會價(jià)值,需協(xié)同教育、科技和人才發(fā)展要求,完善人才資助體系,注重博士生學(xué)業(yè)與就業(yè)需求的結(jié)合,避免資源浪費(fèi)[12]。

(2)形成完整的科技人才培養(yǎng)鏈條。項(xiàng)目的目的是解決國家問題,優(yōu)先領(lǐng)域集中解決的也是國家當(dāng)前卡脖子的問題,國家制定戰(zhàn)略規(guī)劃,從宏觀層面引導(dǎo)傳統(tǒng)學(xué)科的研究方向進(jìn)行戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移,同時(shí)重點(diǎn)培養(yǎng)應(yīng)用型人才填充勞動力隊(duì)伍。目前,中國國家自然科學(xué)基金會已大幅提高了針對青年科學(xué)家的激勵(lì)水平,然而性別失衡、區(qū)域失衡等問題仍層出不窮。建立起一支多樣化、多元化人才隊(duì)伍,既需要保證引起還未進(jìn)入該領(lǐng)域的人員關(guān)注,譬如運(yùn)用非正式教育的方式聯(lián)動博士生與K12學(xué)生、本科生,同時(shí)也需要吸引國家少數(shù)群體的關(guān)注,如提高女性、殘疾人、少數(shù)民族等在科研勞動力中的比例。另外,面對項(xiàng)目在實(shí)行過程中產(chǎn)生的資金需求和科研人員的續(xù)聘問題,關(guān)鍵在于建立明確的項(xiàng)目優(yōu)先級別,進(jìn)而有效地分配投資資金和內(nèi)部資源。

(3)突破傳統(tǒng)研究生培養(yǎng)模式和單一學(xué)科范式。中國國家自然科學(xué)基金會在“四個(gè)全面”和堅(jiān)持“兩條腿”走路的領(lǐng)導(dǎo)下不斷深化科學(xué)基金改革,不斷完善和發(fā)展科學(xué)基金制,力求建立新時(shí)代科學(xué)基金資助體系,進(jìn)一步完善國內(nèi)各類基金計(jì)劃的基金申請渠道。但由于目前仍處在試點(diǎn)階段,一切有待探索和嘗試。無論是名額數(shù)量或篩選模式,更多還是依靠導(dǎo)師推薦和專家現(xiàn)場評審的傳統(tǒng)模式,并無完整的申請程序,試點(diǎn)高校也無法給予所有學(xué)生公平參與的機(jī)會。支持實(shí)施過程中跨學(xué)科合作的創(chuàng)新性,意味著科研要取得創(chuàng)新活力與傳統(tǒng)模式間的平衡,才能對標(biāo)世界前沿技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展。項(xiàng)目實(shí)施過程中,活動以跨學(xué)科為主題,包括多學(xué)科研究合作、跨部門實(shí)驗(yàn)室輪換、跨學(xué)科研討會、團(tuán)隊(duì)授課課程或校外實(shí)習(xí)等,匯聚市場、科研機(jī)構(gòu)、高校多方力量,讓學(xué)生和教職員工都參與其中。

(4)建立健全績效考核指標(biāo)體系。由于互聯(lián)網(wǎng)帶動下各個(gè)學(xué)科研究人員之間的聯(lián)動合作,參與者之間構(gòu)建的信息網(wǎng)絡(luò)溝通網(wǎng)也體現(xiàn)在跨學(xué)科文章、專利和論文中,科研成果的認(rèn)定涉及跨學(xué)科部門之間的合作,產(chǎn)生紛爭不可避免。IGERT項(xiàng)目涉及跨學(xué)科部門合作,他需要通過機(jī)構(gòu)對教師和院系進(jìn)行激勵(lì)和獎(jiǎng)勵(lì)進(jìn)行資源投入,這是其成功的關(guān)鍵因素之一。然而,各資助機(jī)構(gòu)也會隨之出現(xiàn)與大學(xué)類似的組織模式問題和行政問題,采用一套反映量化的指標(biāo)也必須結(jié)合國家當(dāng)下的具體情況進(jìn)行具體調(diào)整。對于我國來說,實(shí)施項(xiàng)目所牽扯到的不同部門之間,職務(wù)應(yīng)互不干涉但互為基礎(chǔ),利于精確篩選潛力項(xiàng)目。從人員組成來看,科學(xué)界、教育界、工業(yè)界等部門聯(lián)手合作,致力于研究生教育模式的創(chuàng)新。績效考核指標(biāo)體系中,不單純以純粹成果論,打破唯論文、唯專利思維,著重建構(gòu)反映真實(shí)社會需求的應(yīng)用指標(biāo),評估項(xiàng)目對目前學(xué)科領(lǐng)域帶來的影響,同時(shí)重點(diǎn)跟蹤培養(yǎng)對象是否真正達(dá)到強(qiáng)化國家科技人才隊(duì)伍的目標(biāo)。這種“售后服務(wù)”跟蹤是反映項(xiàng)目是否達(dá)到規(guī)劃目標(biāo)的方式之一。

04

結(jié)語

未來科技的發(fā)展靠青年人才,面向經(jīng)濟(jì)全球化,無論是可持續(xù)發(fā)展、可再生能源,現(xiàn)如今人類面對的科學(xué)挑戰(zhàn)本質(zhì)上均為跨學(xué)科,這無不掀起如何培養(yǎng)新一代科學(xué)家和工程師的相關(guān)討論。本文基于美國培養(yǎng)工程博士的 IGERT 項(xiàng)目,通過查閱文獻(xiàn)、政策文件、項(xiàng)目實(shí)行高校公布的官網(wǎng)數(shù)據(jù)、新聞公告等材料,分析項(xiàng)目篩選機(jī)制、項(xiàng)目評價(jià)體系、博士生培養(yǎng)模式及項(xiàng)目更迭情況,復(fù)原項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)行藍(lán)圖。其中可以得到一些啟示:項(xiàng)目合作是由人員、科學(xué)理論和工具組成的復(fù)雜系統(tǒng),涉及多方主體利益的統(tǒng)籌整合,篩選與社會需求一致的真實(shí)項(xiàng)目,其審批和評估機(jī)制要介入到項(xiàng)目的各個(gè)時(shí)期,注重資源整合。工程博士生通過參與培訓(xùn)項(xiàng)目,培養(yǎng)就業(yè)能力,從而提高工程勞動力質(zhì)量,為國家建立一支具有創(chuàng)造性和專業(yè)性的隊(duì)伍,為我國工程領(lǐng)域的人才培養(yǎng)提供參考。

參考文獻(xiàn):

[1] 中共中央辦公廳,國務(wù)院辦公廳印發(fā).《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)青年科技人才培養(yǎng)和使用的若干措施[R/OL].[2023-08-27].https://www.gov.cn/govweb/yaowen/liebiao/202308/ content_6900452.htm.

[2] National Science Foundation’s Merit Review Criteria:Review and Revisions[R/OL].[2011-12-14].https://www. nsf.gov/nsb/publications/2011/meritreviewcriteria.pdf.

[3] Owen E.Hughes.Public Management and Administration [M].Macmillan Press Ltd.,1998.

[4] [美]約翰.布賴森.公共與非營利組織戰(zhàn)略規(guī)劃[M].北京:北京大學(xué)出版社,2010:4-88.

[5] Moore,Mark H.Creating public value:strategic management in government[M].America:Harvard University Press,1997.

[6] IGERT Fellowships in Nanoscale Science and Engineering [R/OL].http://www.igert.org/projects/131.html.

[7] Allendorf,T.D.,Beattie,R.B.,& Diosana,C.C..Shared place and space:a comparison of two interdisciplinary graduate programs[J].Journal of Environmental Studies and Sciences,2017(7),324-335.

[8] NSF Releases Report Detailing Substantial Growth in Graduate Enrollment in Science and Engineering in the Past Decade[R/OL].[2012-06-01].https://www.nsf. gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=124370&WT.mc_id=U SNSF_51&WT.mc_ev=click.

[9] Investing in Science,Engineering,and Education for the Nation’sFuture2014-2018[R/OL].[2014-03-10].https://www. nsf.gov/publications/pub_summ.jsp?ods_key=nsf14043.

[10] Deana D.Pennington,Gary L.et al.Transdisciplinary research , transformative learning[J] . Transformative Science,BioScience,2013(7):564–573.

[11] Newell W H .A Theory of interdisciplinary studies[J].Issues in Integrative Studies,2001,19:1-26.

[12] 劉 睿.中國高層次青年人才項(xiàng)目資助與產(chǎn)出分析:以“國家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目”為例[J].中國青年研究,2017(3):75-80,99.

來源|工程管理學(xué)報(bào) 第38卷 第5期 2024 年10月

作者|李曉蘭 黃麗蓉 鄭嘉妮 沈玉翠

聲明|本文所提供的信息僅供參考之用,圖文若涉及侵權(quán)請后臺留言告知我們處理。